看見用戶真正在意的事

經過深入訪談後,我們終於從許多的資訊片段,更看清目標客群的需求,並確立了核心價值主張。

在連續 2 至 3 週進行密集訪談後,我們決定暫時告一段落。

因為有了系統的假設、細緻的訪談,我們不僅獲得了足以驗證與反駁原先假設的資訊,更從第 8 至第 9 位受訪者開始,發現他們的關注點趨於一致。

也就是說,回到本質來看,雖然每位受訪者的生活型態、節奏與偏好略有不同,但在深層需求上,確實存在共通性。

例如,多數人在意時間效率、希望能更順暢地安排工作流程,或者重視工作環境所帶來的靈感觸發。

明顯的表現是:「大家都希望找到一個燈光美、氣氛佳的地方工作。」

稍微隱晦的則是:「希望用更輕鬆且穩定的方式找到適合的工作場域,不想花時間搜尋。」

在訪談過程中,我們屢次聽到受訪者驚訝地說:

「原來我喜歡的是這個啊!」

「我竟然沒發現自己這麼在乎這件事!」

這些反應都讓我們認為「挖到需求核心了」

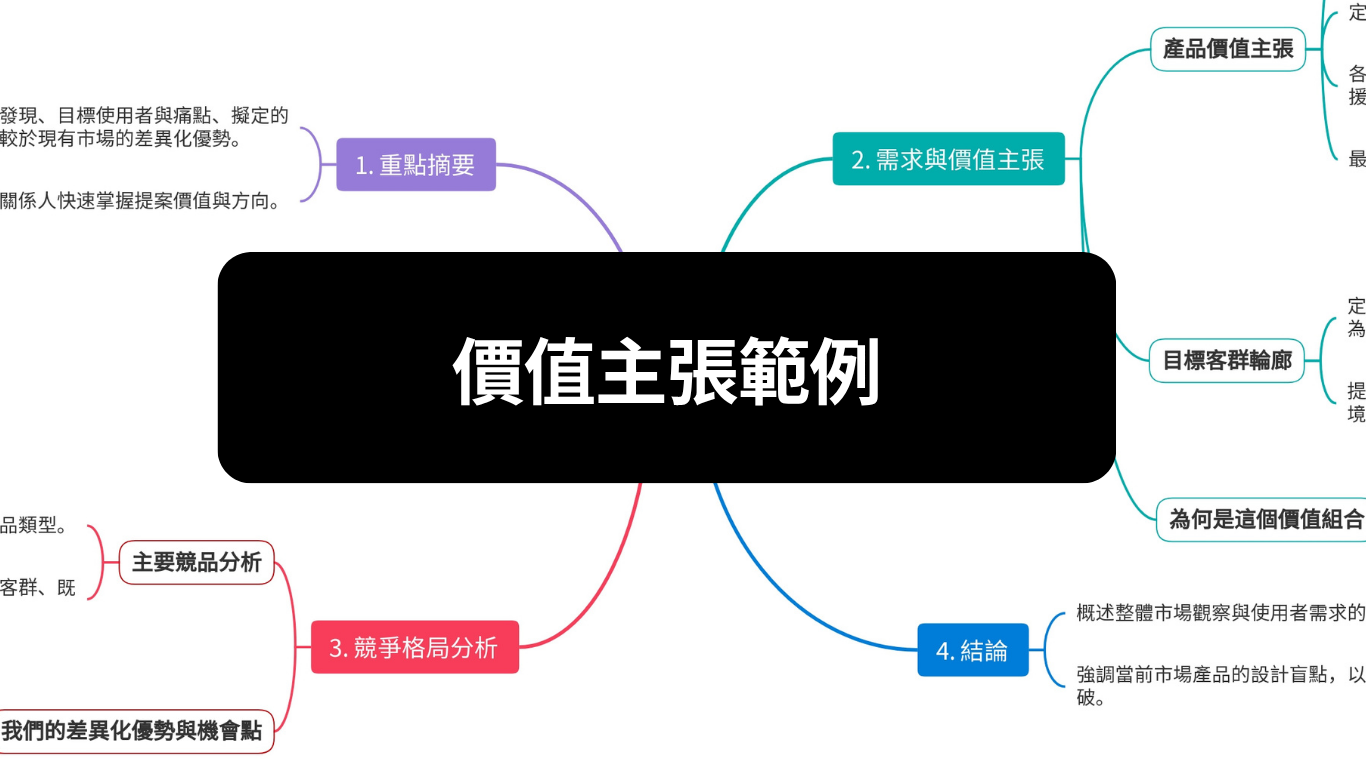

擬定價值主張

當然,這項工作還未完成,接下來我們要回頭整理,並明確定義我們的價值主張。

我們的素材來源包括:

- 受訪資料:背景、生活樣態、訪談逐字稿等。

- 前提假設:針對客群輪廓、任務、收穫、痛點等的假設,以及其分類方式。

- 主觀判斷:受訪過程中最易引發情緒反應的語詞與觀察。

以下是我們整理資訊的方式與流程:

歸納資訊

我們首先將受訪者在意的點一一貼出(使用便利貼進行資訊展開),內容涵蓋:

- 情緒字眼:難過、麻煩、擔心

- 器材設施:桌椅、燈光

- 功能需求:可預約、有插座

- 感受形容:很 chill、不好意思

- 行為反應:「怕被打擾」、「喜歡熟悉感」

- 形容詞:明亮、陰暗

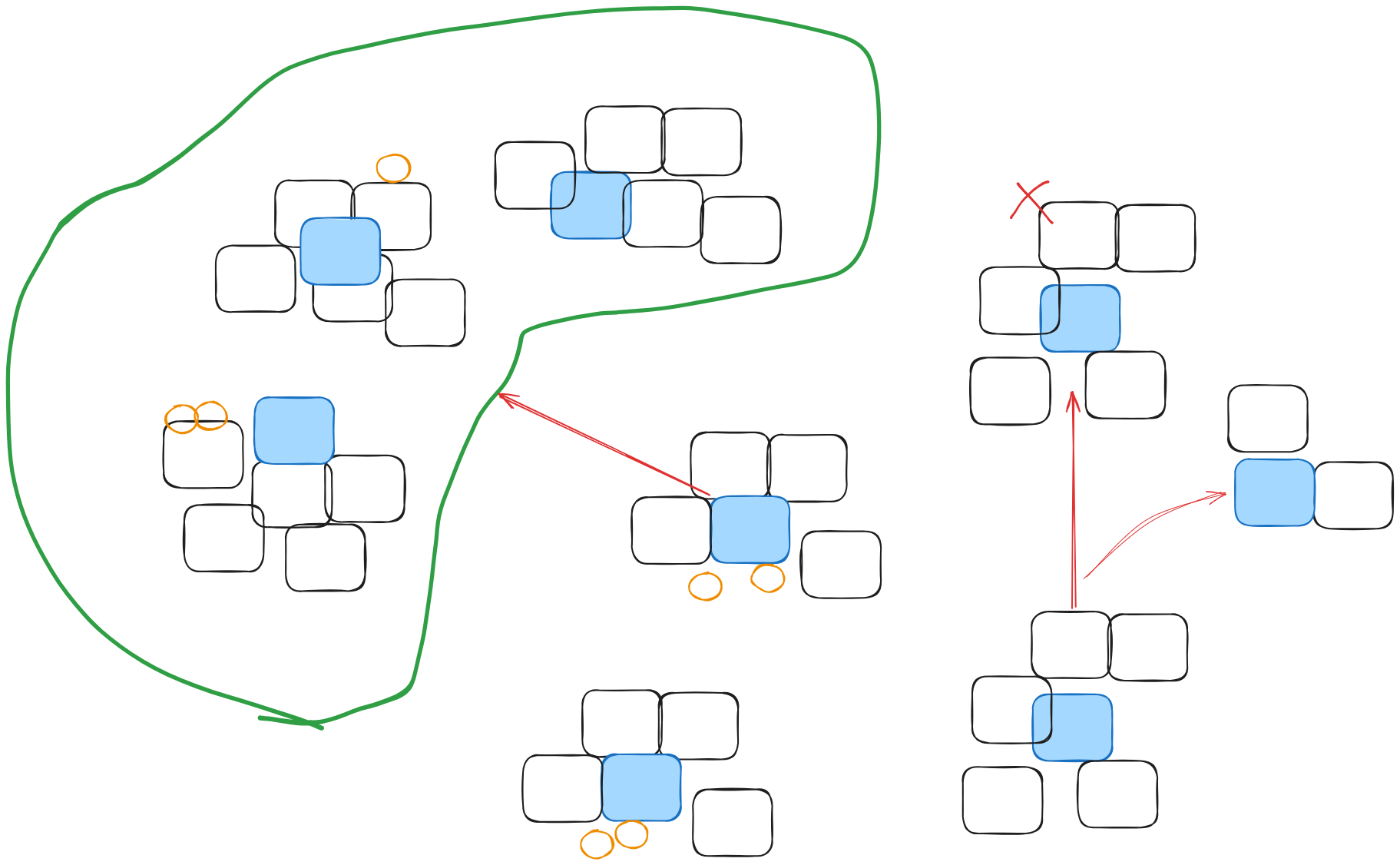

接著把超過100個便利貼,以使用者視角為標準,將相關項目進行分類與聚合,讓這些資訊形成一條連貫的故事線。

舉例來說:

- 使用動機階段:通常以感受性語詞為主,如「尋找靈感」、「想放鬆」、「避免工作積壓」。

- 決策階段:則聚焦於具體條件,如桌椅舒適度、燈光明亮度等。

透過這樣的分類,每組資訊卡片呈現出「什麼情況下會有什麼期待」、「為什麼願意付出」、「目前遇到哪些障礙」等關鍵訊息。

此時我們不追求一定的架構,而是以可視化與便於溝通為基準,確保能更直觀地掌握整體脈絡與討論重點。

校正假設

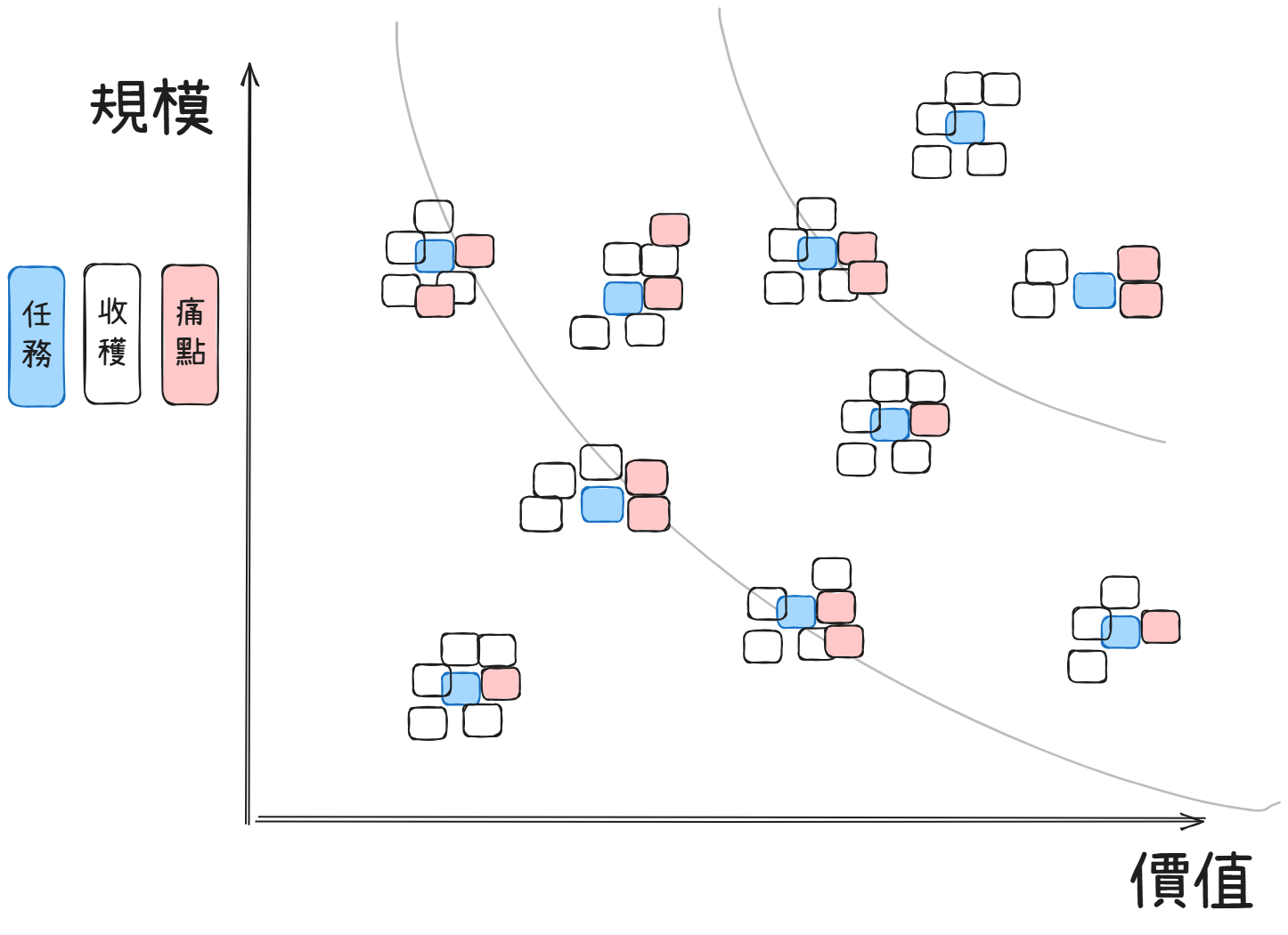

接下來,我們回頭檢視最初擬定的價值假設圖,並依據最新洞察進行校正。

原本對任務、痛點的重要性、頻率與價值的認定,依據歸納來的資訊洞見,重新調整,例如:

- 某些原以為高價值的項目,實際上並非關鍵

- 某些看似低頻需求,其實天天發生

- 部分模糊地帶,已可更清楚判定在象限圖上的位置

此外,訪談所獲得的新觀點與細節,也一併納入更新後的架構中。

聚焦重點

最後,我們進入「標記核心價值」的階段。

這並不是直接在象限圖中評估,而是以先前歸納的卡片為基礎,將每組「任務、痛點、收穫」抽離出來,再聚焦討論。

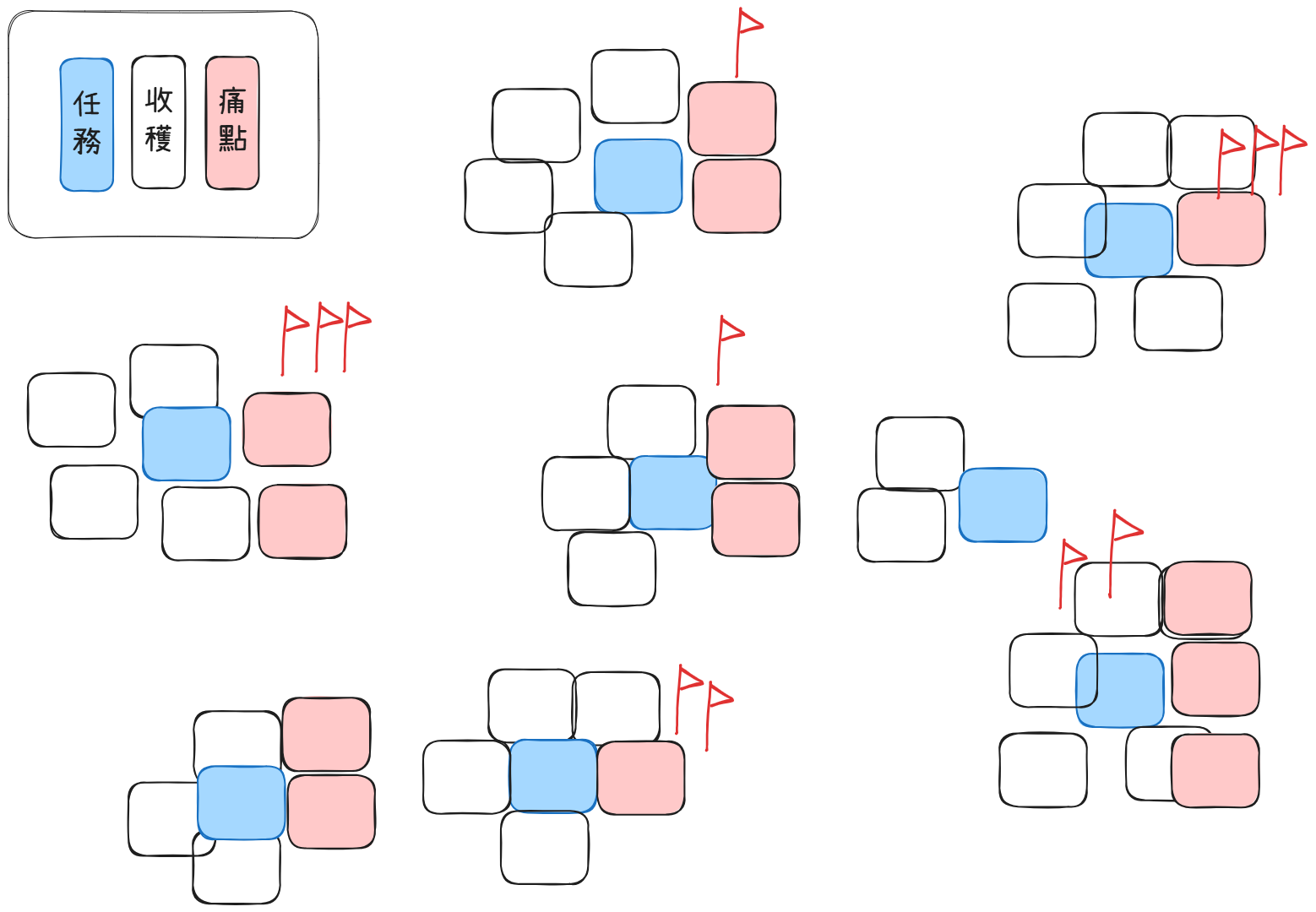

我們採用「三輪插旗法」來篩選關鍵價值點:

- 第一輪:請團隊成員指出,哪些要素值得比競品「多做一點」。

- 第二輪:再評估一次,補上第二層標記。

- 第三輪:最後確認,插上第三輪旗子。

經過這三輪,我們收斂出 3 至 5 個最具共識的重要元素,這些就是團隊認為真正值得投入、值得「做得比別人更好很多」的地方。

小節

這個過程幫助我們形塑出價值主張的核心素材:

- 精萃的用戶洞察

- 高價值、高潛力的產品面向

- 明確的團隊共識,知道該「在哪裡做出差異化」

接下來,就是故事化的詮釋階段。

我們將這些素材濃縮成一段具有說服力的敘述,描繪產品的核心價值、來源依據與關注對象,讓價值主張更具體、感性、可共鳴。

至於完整的範例,則會放在數位資源區給大家。