產品迭代的實踐經驗

本篇分享我們在產品製作過程中,如何以SCRUM敏捷開發思維管理,動態定義成果,並持續從用戶回饋中優化產品。

產品迭代是一個在不斷蒐集用戶體驗回饋的同時,朝著理想產品樣貌修正演進的過程。

我們採用的行動框架大致上是參照 SCRUM 的架構,同時在詞彙與流程上保持一定的彈性。

產品開發流程:從目標到行動

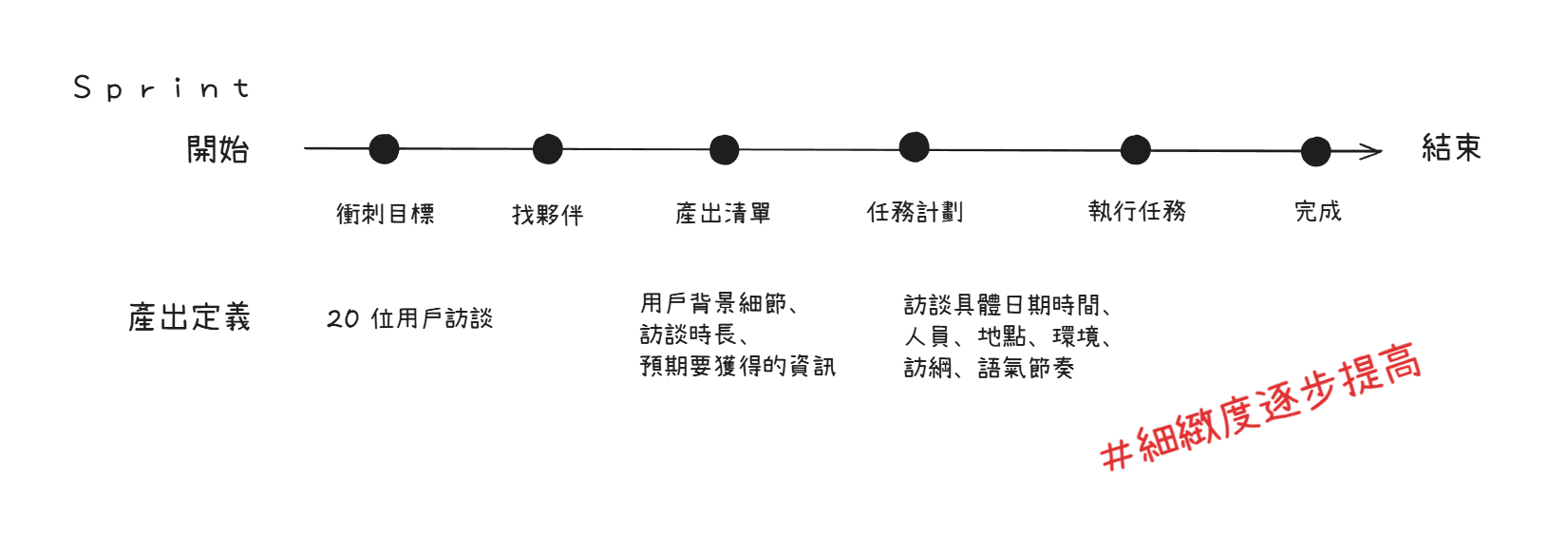

首先,我們以一個 Sprint(衝刺)為行動的時間週期單位,它大約會是 1~4 週左右,並視情況調整。

這段時間內,會以 Sprint Goal(衝刺目標)為核心,規劃一系列的行動與產出。Sprint Goal 則視根據產品的不同階段或商業目標來制定,確保走在正確的發展路徑上。

舉例來說,曾經的 Sprint Goal 包括:

- 定位產品價值主張,明確商業方向

- 開放產品 MVP 試用,蒐集第一批試用者反饋

接著,會依據目標,在公司內部尋找適合的跨部門夥伴,共同規劃這段期間結束時,需要產出的成果細節,稱為 Output List(產出清單)或 Sprint Backlog(衝刺清單),其中會涵蓋商業策略資料、產品服務、功能、行銷、硬體改造、軟體系統優化等等。

例如,某次 Sprint 的產出清單會是:

- 價值主張圖

- 20 位用戶訪談

- 30 個市場產品調研

- 產品草圖

有了此清單後,則開始撰寫任務計劃,描述著「由誰、在什麼時候、做哪些事情」,當任務都執行完畢後,理論上就可以產生所有需要的成果了!

最後,則是替這個包含衝刺目標、產出清單、任務計劃的階段性專案,適當的設定 里程碑 以掌握節奏,並在最後設置明確的截止日。

動態定義成果

這些產出的細節,不一定能在初期就完整描繪出來,而是在真正進入執行階段後才逐步細化,甚至在過程中也會持續調整,如下圖:

這種逐步明確與彈性調整的方式,與傳統「瀑布式開發」形成強烈對比。

瀑布式要求高度確定性與前期規劃,對創新產品與未知領域反而是一種限制。而 SCRUM 這種敏捷式開發的核心精神,更適合像我們這樣的早期團隊。

PM 的必修課.和執行者共同定義成果

難以在設定目標後就定義成果細節,是因為 PM 和執行者各自有其專業強項:

- PM 擅長掌握全局,懂得判斷優先順序、管理成本與時程、理解客戶需求

- 執行者 通常擁有更多創意,並能掌握細節與品質,是實現成果的關鍵技術人才

如果只由 PM 獨自定義成果,容易忽略細節、方法不當,甚至仿照競品而喪失創新意圖。而若完全交由執行者決定,則可能過於追求完美、過度投入不必要的功能,忽略商業節奏與資源限制。

因此,PM 的責任,是將用戶洞察、衝刺目標、商業目標與價值主張等核心資訊清楚傳達給執行者,協助他們做出合適的決策;而執行者則基於這些資訊提出解決方案、說明設計邏輯,最終由 PM 進行判斷與拍板。

「動態定義成果」並不只是因為產品的不確定性,還包含了技術上的困難度與理解力。而與專業執行者共同定義產出,是每個產品經理、專案經理的必修課。

雙軸發展:商業發展 × 用戶洞察

我們的產品迭代節奏,建立在兩條策略主軸上:商業發展與用戶需求。

商業發展:

從產品的核心階段出發,並根據內部期待與預算資源,持續調整時間與範疇。

例如,當內部需要更早看到成果,在目標與產出規劃上,會花更多力氣在精簡產品複雜度、縮小用戶範圍等。

用戶洞察:

則是基於產品價值主張,透過理解用戶使用反饋後,持續驗證與調整。

例如,每一次改動產品與價值主張後,都會微調產品、使用流程,並且基於此再制定新的訪談計畫,核對使用者期待與實際體驗的差異。

用戶,永遠是最好的老師

這樣重複性的迭代,似乎讓流程更瑣碎、費時。有時候,我們自己也會產生懷疑:

「訪談這麼多用戶、設計這麼完整了,

還能有新的發現嗎?

為什麼不乾脆一次做到好?」

但事實證明,市場與用戶的永遠值得我們謙卑面對。

例如,這次的軟體系統是依附在 LINE 上運作,雖然在團隊內部測試時一切順利,但對於許多遠距工作者來說,LINE 是最常使用的通訊軟體,對話容易被洗掉,也造成實際使用困難,造成我們必須要調整流程、資訊呈現才能達到基本的用戶體驗。

這是在設計時難以預料到的,也只有在真實場景下才會發生的事。這也是為什麼我們每一次產品推出後,都會執行質化與量化的調查,確保我們真的理解用戶發生了什麼事情。