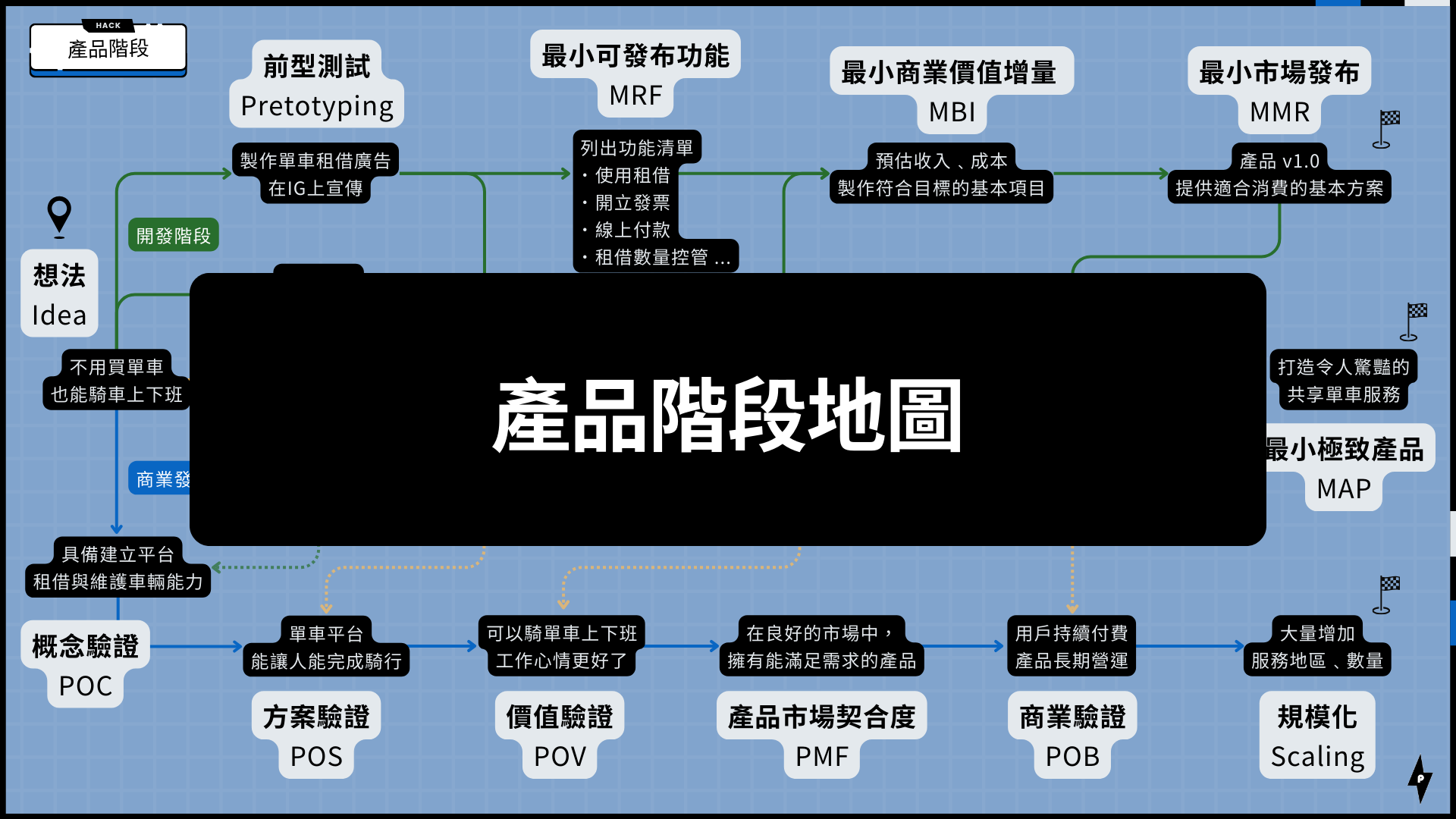

產品開發階段|MVP到商業化, 15 個產品經理必備詞彙地圖

MVP、MLP、MMP、POC、PMF 到商業化全解析,結合案例與適用情境,讓你一次掌握產品開發、商業驗證與市場化的完整路線圖。

產品開發的旅程中,從最初的想法到最終的商業化,每個階段都能用精確的詞彙定義,例如 MVP、MLP、MMP、POC、PMF 等。

我在開發新產品的過程,多是片段式學習,難以全面理解它們的差異與適用時機,也導致了專案瓶頸,於是,我決定用更完整視角梳理 15 個過往學習到的詞彙,用案例+說明,幫助讀者快速掌握完整脈絡。

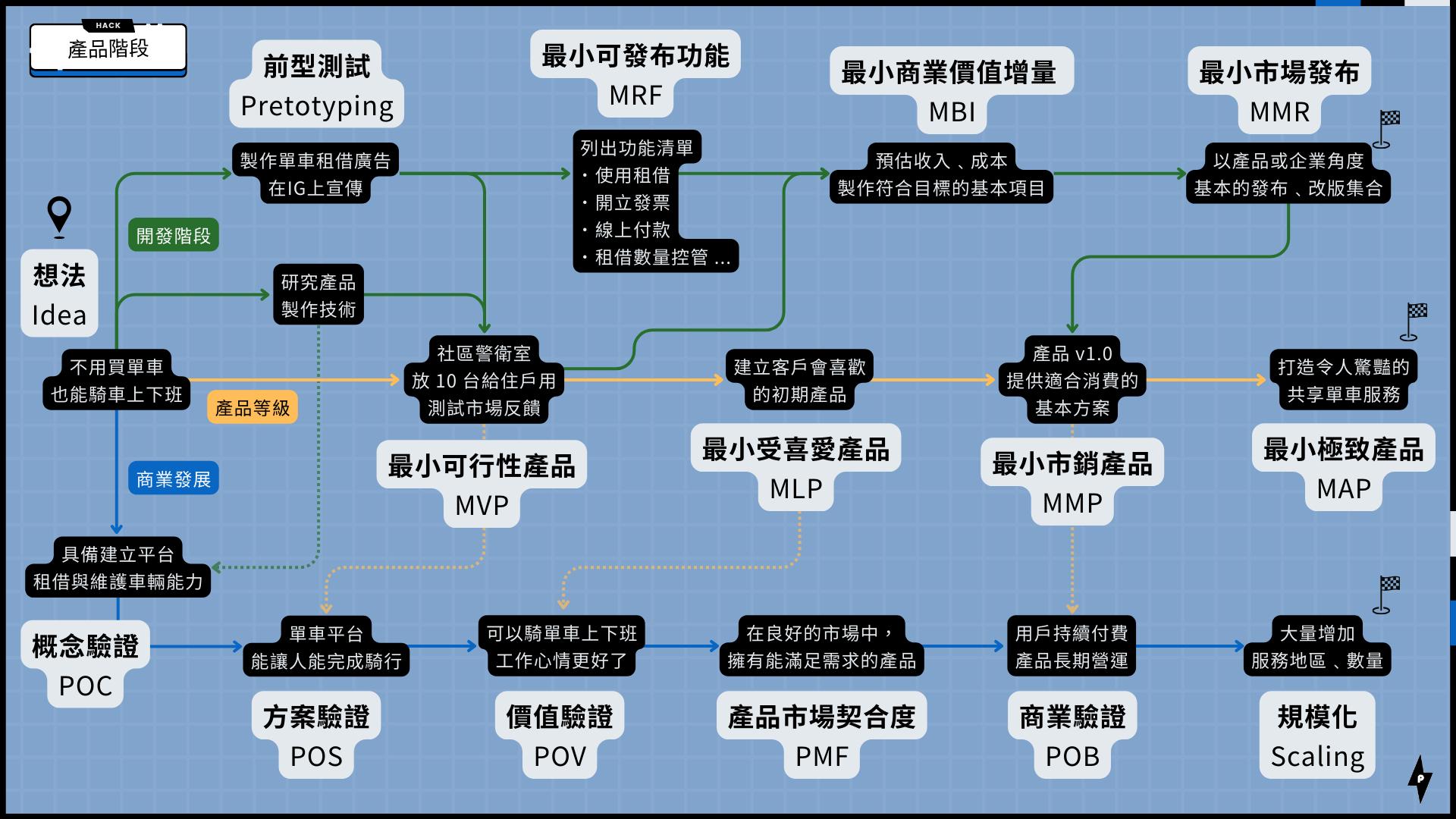

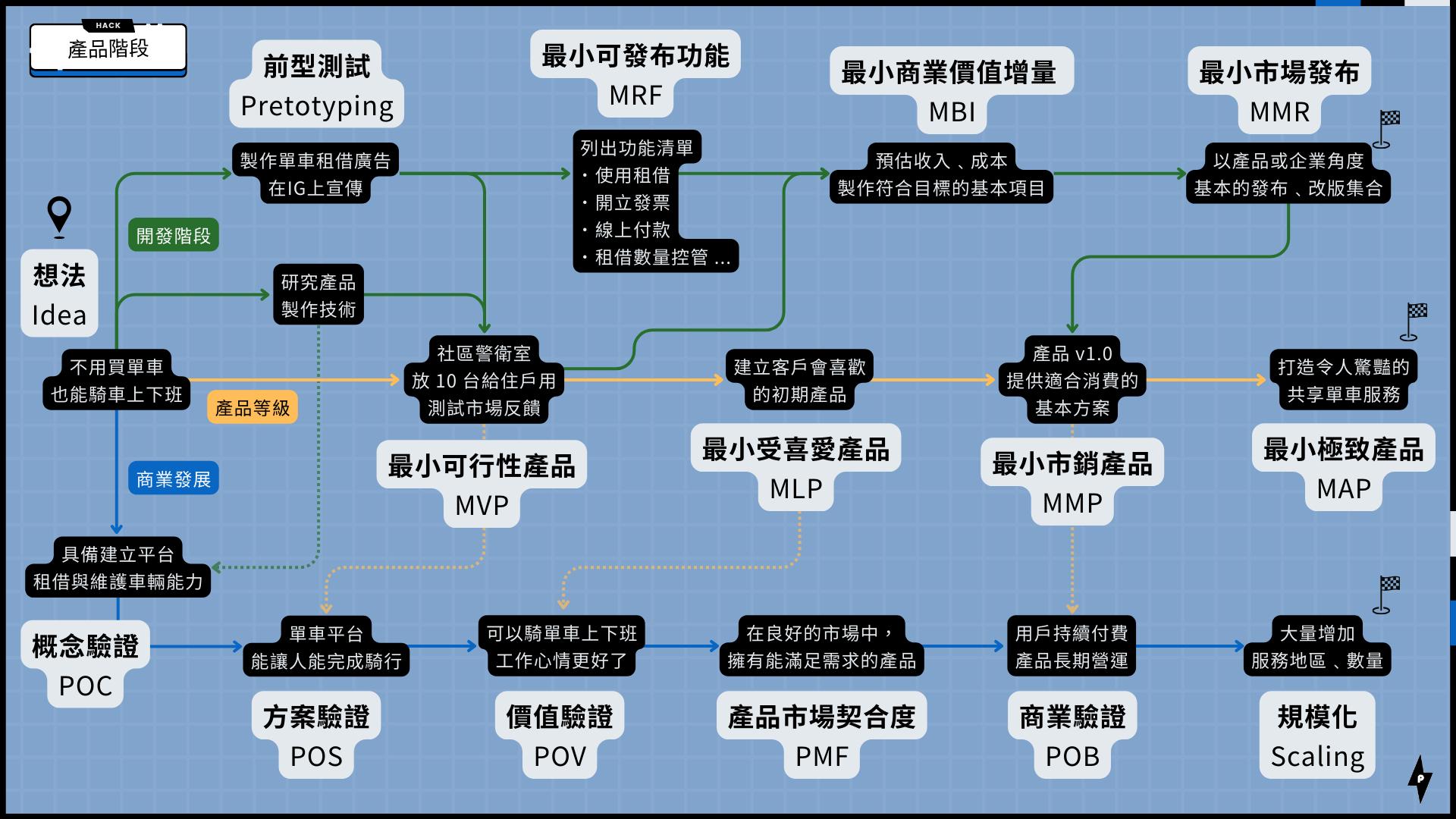

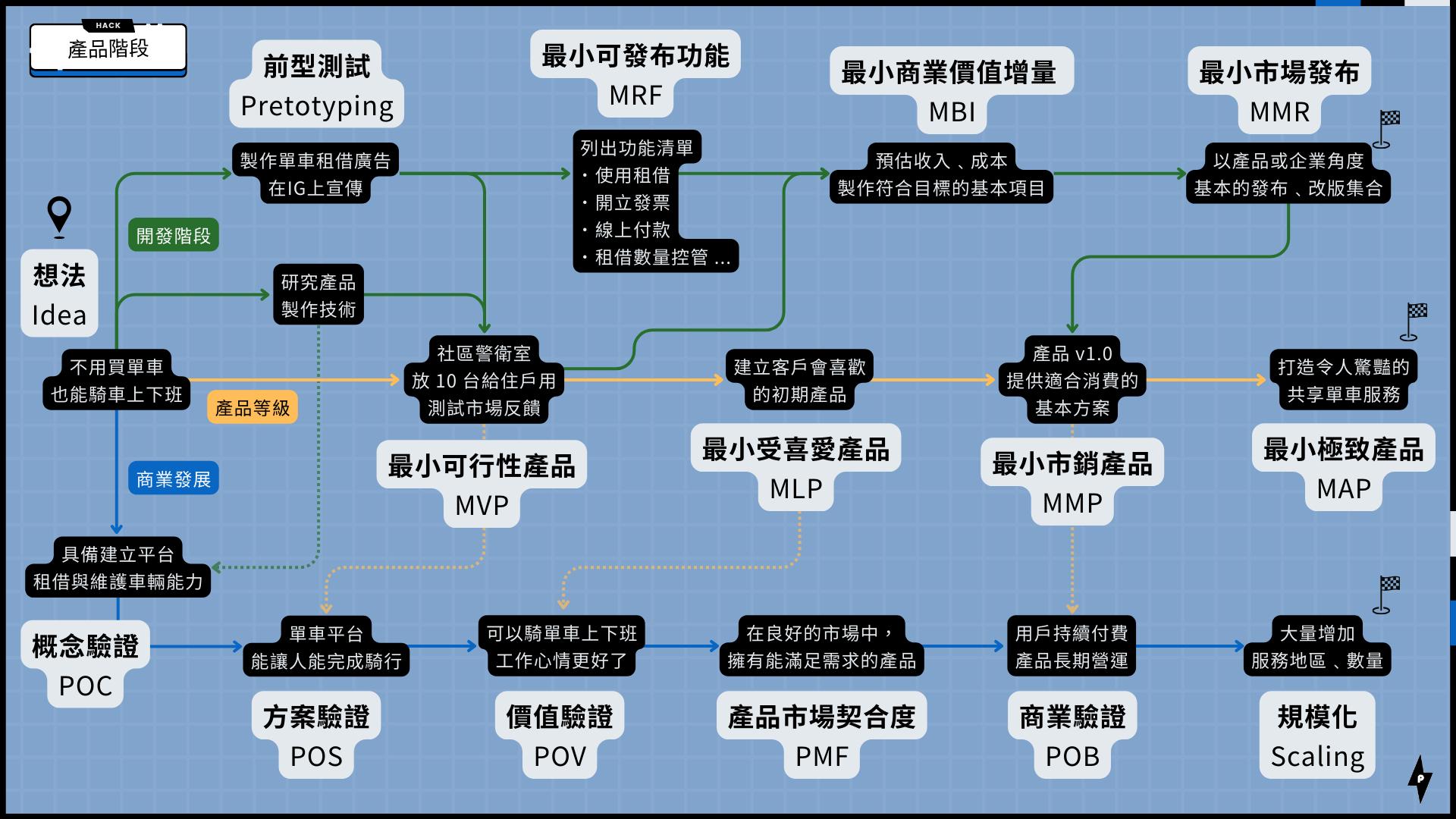

產品開發-階段詞彙說明

首先,我們從產品開發的角度來理解產品開發詞彙(綠色路徑)。

所謂的「開發角度」更關注於「製作產品對於產出的影響」,它是由內而外的視角。

想法 Idea

一個對與產品粗糙的概念、想法、方向描述。

前型測試 Pretotyping

著重在市場需求,利用現有的資源、工具、技術,快速嘗試並驗證市場想法。

方法很多樣,只要能用各種方式,提高市場需求的可信度即可。

如:

- 還沒有產品的狀況下,就進行宣傳廣告

- 讓人以為是 AI 客服,其實是真人在回應

- 製作 AI 模擬照片,聽聽用戶想法

概念證明 POC(Proof of Concept)

以技術角度來看,證明團隊有足夠技術能力,能製作出符合要求的產品。

只要很有信心說出「可以做到」,未必要真的做也OK!

方法包含了使用市場現有解決方案、由團隊自行研發、進行理論推導…等。

最小可行性產品 MVP(Minimum Viable Product)

在真實的體驗場景中,探索潛在客戶的需求的一個產品實驗。它也可以算在 Pretotyping 的範疇,但要求更為精準,客戶要能在擬真的環境下,初步理解或感受到產品的價值,不一定要很完整,但環境要足夠真實,讓人能提供實際的感受和建議。

如:放 10 台單車在警衛室給社區住戶租借,測試住戶對於共享單車的想法。

最小可發布功能 MRF(Minimum Releasable Feature)

著重於發布的功能,表達對於產品打造者而言,產品開發的最小單位。

擁有 MRF 的思維,可以更細緻地拆解產品,才有機會用更小的單位更新,做到適當的成本風險控管。

最小商業價值增量 MBI(Minimum Business Increment)

著重於企業、客戶的價值的提升,簡單來說,這個產品功能的改版、功能服務新增,是能滿足客戶利益、企業商業利益的最小單位。

跟 MRF 的主要差異,是不只要有功能性,還要是「有價值的功能」。

所謂的「價值」範圍很廣,不一定要帶來直接性的金錢收入,但一定要對客戶或企業帶來正面效果:

- 客戶提升滿意度

- 回頭率提升

- 提高市場曝光度

- 增加收入 …

最小市場發布 MMR(Minimum Marketable Release)

每次至少發布的項目集合,也是每一次發布的市場版本,主要是跟企業運作、決策有關。

MMR 所關注的,是一間企業怎樣才算能提供一個可以消費的產品,有時會考量成本、效益,有時則是企業習慣、品牌印象…等等,未必每次都跟產品市場直接相關。

如:每一次改版更新,都要有至少3個具體的測試計畫,或是達到階段里程碑。

最小適銷產品 MMP(Minimum Marketable Product)

它通常會是第一版本的產品,是「真正」可銷售的產品的最基礎版本,可以拿來販售給客戶,將會帶來具體商業利益、客戶利益的版本。

因此,它不僅要提供客戶基本體驗、能夠付款,還要預期用戶會買單,而不是單純的測試行為。

產品等級-階段詞彙說明

第二種視角,則是看產品的等級(黃色路徑)。

對製作者而言,期待用「最小」的成本、功能規格,來滿足使用者的期待;

對使用者而言,從剛好可行 ~ 令人驚艷,代表不同的滿意水準。

想法 Idea

還沒有任何產品、商品。

最小可行性產品 MVP(Minimum Viable Product)

在真實的體驗場景中,探索潛在客戶需求的一個產品實驗。

客戶要能在擬真的環境下,初步理解或感受到產品的價值,不一定要很完整,但環境要足夠真實,讓人能提供實際的感受和建議。

如:放 10 台單車在警衛室給社區住戶租借,測試看看有沒有人會有興趣。

最小受喜愛產品 MLP(Minimum Lovable Product)

使用者能擁有愉悅的使用體驗,甚至向其他人推薦產品。

與 MLP 近似的概念是 SLC 原則:

- Simple - 更小更能快速上市的產品

- Lovable - 用戶會喜歡並宣傳

- Complete - 不是簡單的 1.0 版本,而是足夠完整的 1.0 版本

面對不同的市場環境、價值主張、使用者時,我們需要思考產品究竟要到 MVP 還是 MLP的程度,得到的客戶意見才有具有戰略意義。

在我看來,在替代品、競爭品較多,或市場要求程度高的情況下,都應該把 MLP 作為重要的戰略節點,並且看淡 MVP 可以帶來的策略路線,因為當顧客要求很多、選擇也多的情況下,並不需要一個看起來東缺西漏、不太好用的東西。

相對的,當價值主張特別新穎,或想解決一個市場上被忽略的難題,那麼 MVP 水準的產品,也許就能讓人提供足夠多的正向反饋。

最小適銷產品 MMP(Minimum Marketable Product)

是「真正」可銷售的產品的最基礎版本,可以拿來販售給客戶,將會帶來具體商業利益、客戶利益的版本。

因此,它不僅要提供客戶基本體驗、能夠付款,還要預期用戶會買單,而不是單純的測試行為。

MLP、 MMP 沒有一定的先後問題,但通常 MLP 會更早於 MMP。

最小極致產品 MAP(Minimum Awesome Product)

具備卓越用戶的體驗、完整功能的版本,強調「極致」的產品品質和市場競爭力。 到 MAP 的階段時,產品體驗應該是能擊敗大多數的競爭對手。

這裡指的擊敗競爭對手,描述的是「對於客戶而言」產品非常有吸引力,但此時公司的規模、盈利狀況,未必真的良好,要同步擁有良好的盈利能力,不只要看有沒有一個好的產品,也要從商業發展的角度,來評估它的「商業驗證 POB(Proof of Business)」狀況。

商業發展-階段詞彙說明

最後,則是以商業發展的角度(藍色路徑)。

此時主要評估企業在帶來商業利益上的能力階段。因此,商也製作能力,它與產品現況息息相關,相對於客戶層面

概念驗證 POC(Proof of Concept)

以技術而非使用者的角度出發,代表團隊的技術能力,能製作出符合要求的產品。

方案驗證 POS(Proof of Solution)

以使用者的角度,來證明企業提供的產品可以在實際場合運作,滿足需求、達成目標。

相對於 POC 像一位技術優良的博士,技術能力無庸置疑;

POS 則像一個闖蕩江湖的企業家,更能說服大眾,他能帶來實際好用的產品。

價值驗證 POV(Proof of Value)

證明產品可達到期待的價值,可以是達到消費者心中的價值,或是企業的策略價值。

例如:開啟網頁的速度提升、內部同仁的工作效率增加…等,但未必帶來銷售、收入上的增漲。

產品市場契合度 PMF(Product Market fit)

在一個良好的市場中,擁有一個能滿足該市場需求的產品。

達到 PMF,代表產品已成為客戶眼中的一個好產品,客戶不但感覺滿足、會向人推薦,還會持續消費使用,與此同時,也表達產品處在一個良性的成長的市場中,能成為獲利的基礎。

商業驗證 POB(Proof of Business)

能證明產品可達到期待的商業價值,更看重產品對於市場、企業的價值,也是跟「錢」更密切相關的價值。

POB 與 POV 不同的點,在於:

- 價值 ≠ 價格

- 體驗變好 ≠ 賺錢變多

- 產品變好 ≠ 市占率提高

而 POB 更在乎後者。

當然,POB 也不只在乎錢,而是整個商業運作的邏輯能否成立,廣義來說,甚至包含適合的組織人員、產品經營的可持續性、合法性、顧客的留存狀況…等等。

規模化 Scaling

進行產品服務的大量複製拓展,代表企業能透過穩定複製,帶來更多的商業利益。