心理預期的資源流失也會有壓力?

心理學家Hobfoll在1980年代提出了資源保存理論(Conservation of Resources, COR),專門闡述資源與壓力的關係。

該理論主張:

壓力源於個體寶貴資源的潛在或實際喪失,以及投資資源卻未獲得相應回報的情況 (Hobfoll, 1989)

當資源呈現(或預期有)這三種狀況時,都有可能造成壓力

- 資源被威脅

- 資源流失

- 投入資源但未見回報

舉例來說,當有主管要求必須處理某件事、有同仁離職、安排的工作投入卻沒見到成效,都讓我們有一種「資源下降感」,在Hobfoll的理論中會直接產生一種工作壓力感。

而在Lazarus & Folkman的理論中,需求大於自己可動用的資源時,就會產生心理壓力,進一步說,如果這些資源的減損,經過判斷後,仍可以滿足需求,甚至遠遠大於,理論上就不會讓人感到壓力。

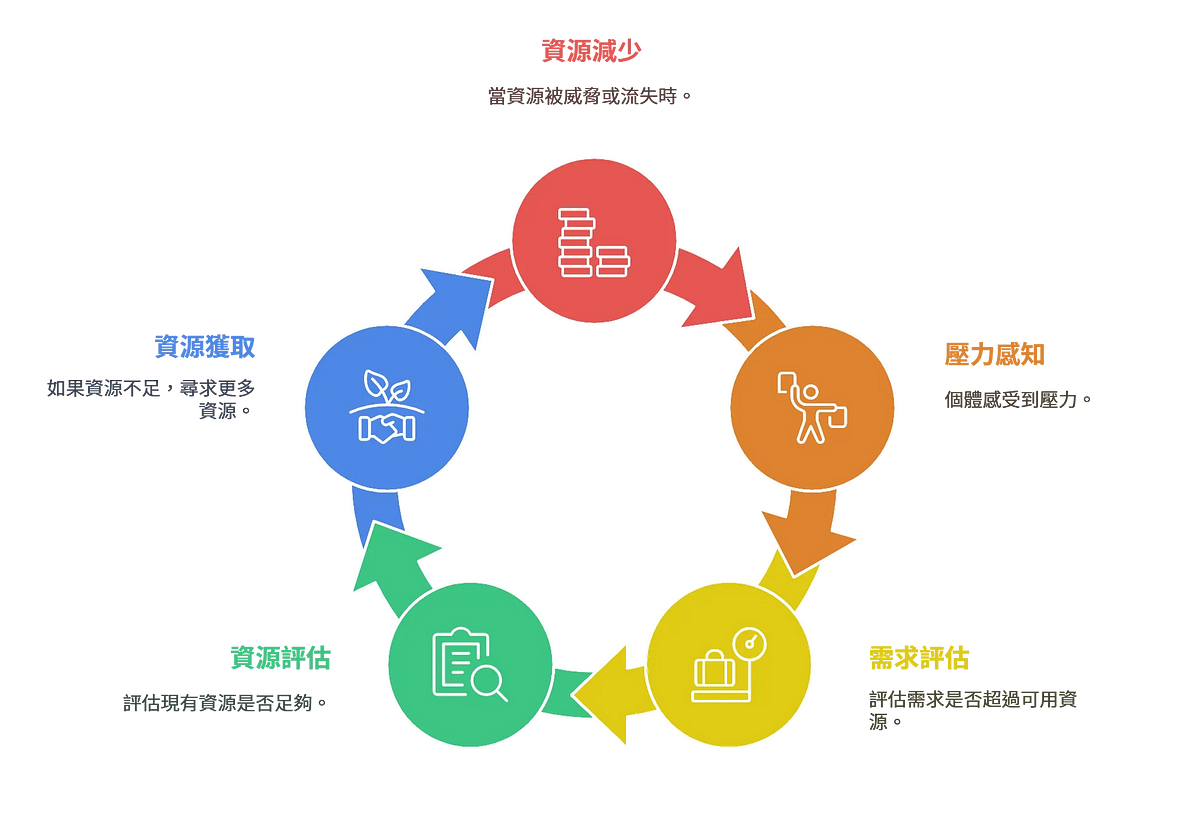

我們可以嘗試用兩個模型來相互補足,形成這樣的一段描述:

- 當資源減少時,我們會自發性地感到有壓力

- 但這個壓力並不完全真實,因為如果不影響需求能否滿足,這就是一個過度反應或是錯誤反應

- 因此,我們應該有控制地去理解,目前所擁有的資源是否足夠

- 如果資源充足,那壓力本身就不存在

- 如果資源確實不足,下一步則只要去獲取資源即可

透過這些細部的認知調節,也能減少資源匱乏帶來的壓力感受。

在研究過程中,我覺得最有趣的是「潛在的資源流失、潛在的投資未有回報」竟然都能帶來壓力!

換句話說,如果我們認為

「事情的成功率不高,需要花費的時間資源多,但回報很模糊」

光有這個想法出現,就會讓人感到壓力,也就是資源已處於相對無法控制的情況了。

回顧過往,我們都曾信誓旦旦地設定了很多年度目標、培養新習慣、學習升遷、想要投資賺錢、創造個人副業。即便已經設想得很完美:

- 完全認同這件事情的重要性、生命的意義價值(需求與意義價值高)

- 知道要做什麼、也設定規劃要做的事情 (有一定的控制感)

- 認為有一定的自信心可以達成(自我效能高)

- 有時間、金錢也願意投入(資源足夠 )

都依然可能會因為「可能不會成功、可能不會達到」的想法而感到壓力,最後身體不自覺地做出壓力反應,選擇逃跑、放棄、停滯不前。

也難怪很多人會說「與其規劃這麼多、想半天,不如趕快動手做吧!」

這種因為過度鑽牛角尖,過度放大微小的負面可能性的習慣,有時卻成為高效能人士的阻礙。

處理這類型的議題,也許透過改變「判斷與認知」會是更好的方法。

1.重塑對於不確定成效事物的認知,讓失敗成為理所當然

例如,清楚知道創業是高風險的事,不管由誰來做,成效都會不確定,它本身就屬於賭博、猜想的性質,沒有人可以控制,也不需要思考如何控制。

如果我們堅持想要有控制性的安全感,那最好的建議就是不要創業,這件事情並不適合現在的我們。

2.讓自信更合理、舒服

自信很多源於過往的經驗、實績,但很直接地說,當我們面對不確定性高的事物時,不該是「一定可以做到」的想法,而是要轉換成

「我應該可以做到」、「高機率可以做到」

或是

「我比大部分的人更有機會做到」、「如果我做不到,大概也沒人能做到」

用這種比較而非絕對的概念來形塑自信,也許也是個好方法。

3.有控制地投入資源,階段性預期成效

在判斷「潛在資源投入,可能不會得到回報」時,往往都是以最終的結果來定論,也就是「我投資了10年的時間,但最後卻沒賺到1000萬」的想法。

可以嘗試調整想法,例如,投資半年後,應該就會有一定的成效,這個成效也許不是1000萬,也許更多的名氣、學習到更多事,讓我們對於需求-資源的預期,拆解、限縮在更小且可控的範圍。

為了達到目標,設定路徑、策略可以讓最終目標達成的可能性提高,但在相對長時間、大範圍的成果面前,卻更容易讓人感到工作壓力,為了適當地控制壓力,應該專注在階段性的成果、資源投入,而不是讓長遠、模糊的失敗和資源流失來讓自己感到壓力。