怎麼科學地描述壓力 ?

深入理解工作壓力的理論基礎、管理應用,學習如何評估、管理壓力的產生,適合主管、職場工作者的壓力管理指南。

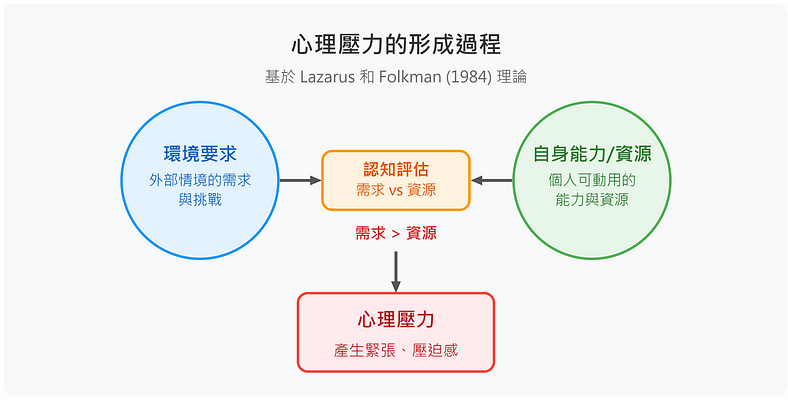

心理層面上,壓力通常指個體「感受」到「環境要求」超過「自身能力或資源」時產生的緊張、壓迫感。

換言之,當個人評估某情境的需求大於自己可動用的資源時,就會產生心理壓力(Lazarus & Folkman, 1984)。

這個壓力的感覺,也會造成生理反應,包含心跳加快、血壓上升、呼吸加速等,內在也包含了神經、賀爾蒙、身體激素的變化。

最後,這一系列的感覺、生理變化,形成了我們對壓力的整個體驗。

心理學家 Lazarus 與 Folkman

心理學家 Lazarus與Folkman(1984)強調壓力是一種個體與環境交互作用的結果,核心在於個體對情境的主觀評估。該理論提出,當遇到潛在的壓力事件時,人會進行兩個部份的認知評估(cognitive appraisal):

1.初級評估:判斷事件對自己是否具有威脅或意義

此階段,人們會評估該事件是無關緊要、正性(有益)、還是負性而可能造成傷害/威脅。

若不相關 → 沒壓力

若相關 → 會產生壓力,並分為:

- 損失(loss)、威脅(threat)

- 挑戰(challenge)

2.次級評估:在認定有壓力後,評估應對的能力與資源

此階段包含:「我能做什麼來應付?我是否有足夠的技能、支持、時間或其他資源來處理它?」

‧

如果個體相信自己有方法控制局面、解決問題,那麼壓力反應會減輕;

反之,若認為缺乏應對能力或資源,就會感到強烈的無助與壓力。

兩個部分的評估,會交互作用、持續調整。

例如,當一開始我們認為創業是一個挑戰,但當認知到能力、資源都極度匱乏,會挑戰變成威脅。

但不論怎麼交互作用,可以掌握到幾個元素

- 重要性與意義

- 正面和負面態度

- 能力與資源

三者的「主觀判斷」,共同型塑我們所面對的壓力。

Hans Selye 的一般適應症候群

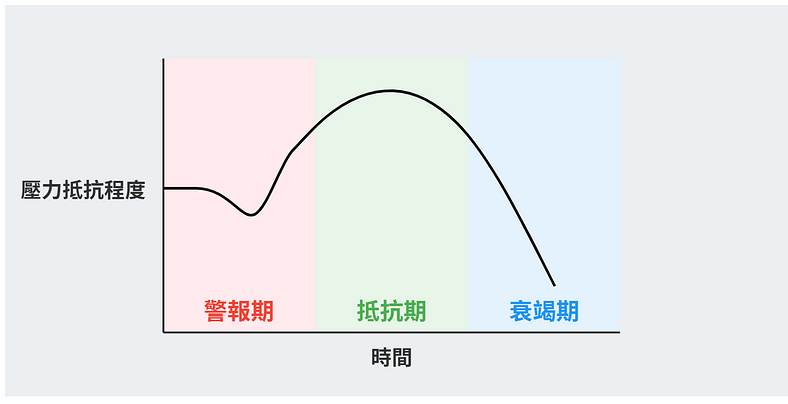

Hans Selye提出的一般適應症候群以生理反應過程為重心,則是著重於描述壓力對我們身體造成的直接影響,重點有三個階段:

第一階段:警報期(Alarm Reaction)

當壓力源出現,身體首先進入警覺狀態,啟動急性應激反應「戰或逃」。

交感神經系統活化,腎上腺素大量分泌,導致心跳加速、血壓升高,肌肉血流增加等,以動員能量迎擊威脅。個體在此階段可能出現驚訝、焦慮等心理感受,同時生理上處於高度喚起狀態。

第二階段:抵抗期(Resistance Stage)

若壓力源持續存在,身體會進入抵抗階段。在此期間,生理反應保持比平常高的水準以對抗壓力源,但會略低於警報期的峰值。個體試圖適應或對抗壓力源。在心理上,或許已不再像最初那樣驚恐,但仍持續感受到壓力,並動用各種因應策略來減少壓力影響。

在這個階段維持的時間愈長,對身體造成的負荷愈大。若個體成功適應,壓力反應可逐漸緩解;但若壓力情境遲遲無法解決,身體一直維持動員狀態,生理資源將開始被大量消耗。

第三階段:衰竭期(Exhaustion Stage)

長期無法解除的壓力最終可能導致資源耗竭。身體因長時間維持高亢狀態而進入衰竭,無力再繼續抵抗壓力源。

此時各種生理機能可能出現失調,免疫系統疲憊,容易罹患疾病。心理層面上,個體可能感到倦怠、失去動力,這在工作情境中常表現為職業倦怠(burnout)。Selye指出,當壓力進入衰竭期時,個體罹患身心疾病的風險明顯增加,如緊張性疲勞、焦慮抑鬱、心血管疾病等。

有了基本了理論知識之後,就能用相對科學的角度描述工作壓力,並且嘗試用一些方法來解決它。