該如何看待工作壓力?

人們常說要有「適當的壓力」,指的是能讓我們提高效能,並且不會造成太大的負面反應的壓力。

從適應階段來看,此壓力應該是在一定期間內處在「第二階段:抵抗期」,也就是說我們身心都需要有試圖應對壓力源的積極行為。但必須在「第三階段:衰竭期」到來前消除壓力源。

例如,設定了一個遠大的目標作為衡量績效的表現,一開始會讓工作者像打了興奮劑一樣,做出各式各樣的嘗試,進入了「第二階段:抵抗期」。

但因目標太大、太難、遙不可及,經過了三個月半年,這種長期的緊張、投入、未知感,讓人漸漸沒有動力放棄抵抗,認為工作是一個很有壓力的事情,則踏入了「第三階段:衰竭期」。

那「拆解目標」此時就派上用場了,當一個大目標變成三個小目標,並且從一年的維度變成一季。

我們對於「需求-資源」的判斷,同步在目標範圍、時間軸維度都縮小了,可以確實地讓工作壓力下降,但確保有一定的刺激動能。

如果我們設定的不錯,甚至可以確保壓力存在的時間,能在一季以內消滅,讓工作壓力可以因為目標管理的方式獲得控管。

為什麼要調整看待事情的方式 ?

壓力形成的,必須事情具備一定程度的「重要性與意義」,不在乎的事物不會形成壓力,也就無法用壓力反應促成行動。

這跟我們過去所說的,目標應該是「意圖實現」的有異曲同工之妙。相對的,當我們有「意圖實現」某件事時,一定程度地會開始形成壓力。

進一步來說,當我們把一件事情看得越重要,不管是對升遷、人生意義、工作成果…等,只要看得越重,壓力感受就會越強烈。

所以,當主管習慣使用安撫性的用語「不用這麼有壓力」、「輕鬆一點試試看」、「做不好也沒關係」,其實就在降低對於重要與意義的感受,也就有機會降低員工的工作壓力。

為什麼這邊一直強調「感受」?

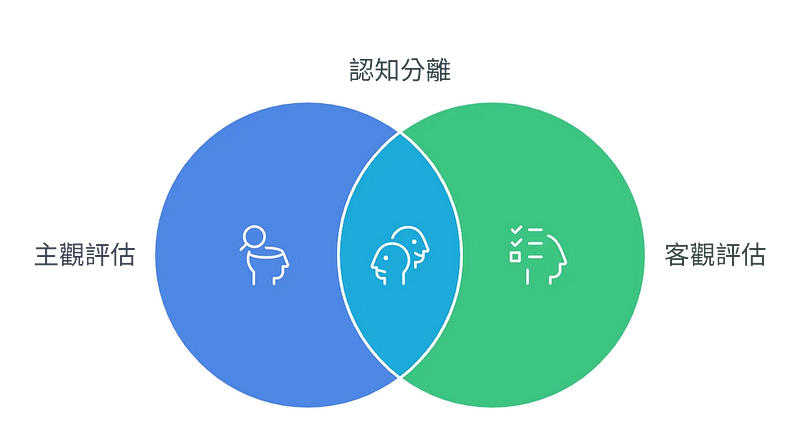

理論模型開頭就說了,壓力核心在於個體對情境的「主觀評估」。因此,想要控管壓力,就需要清楚的認知主觀評估和客觀評估是可被分離的。

例如「本次10億的投資案很重要」,可以同時是主觀和客觀評估。

客觀來說,10億的投資案,確實是公司10年的營業額,重要性可見一斑。它從客觀的角度來說明,此次的規模對於公司的影響重大。

但壓力模型卻是主觀角度,評估的不是事情對於客體的重要性,而是對評估者自身的重要性與意義,換句話說,評估的是:

「一個對公司發展非常重要的投資案」對「自身的重要性與意義」。

假設我是公司的負責人,可以有幾種思考

- 如果成了,我的人生會從此邁向巔峰;如果失敗了,未來可能再也沒有機會了

- 如果這件事情可以成功,對我來說會在人生中添上一筆色彩,如果沒有,或許能有下一個機會

- 不管有沒有成,都只是事業的一部份,也只占我人生的一小部分,我還是一樣過活

同樣一個對公司來說很重要的議題,三種思考方式卻會對自身有不同程度的壓力。

第一種想法,會感到壓力巨大;第二種則是相對適中;第三種可能壓力很輕微因此。

適當地使用不同的用語,或是換一種角度思考,多少能讓我們控管壓力的大小。

例如,把原本看事情的「必須感」,調整評估為「值得嘗試」的類別,就能讓壓力瞬間小很多。

相對的,如果我們哪天真的有一件「必須」要做的事,那件事情最好是真的重要、值得我們頂著壓力前進的事。

正面、反面思考如何影響工作壓力 ?

從哪一種角度看待事情本身,也會影響工作壓力的感受程度。

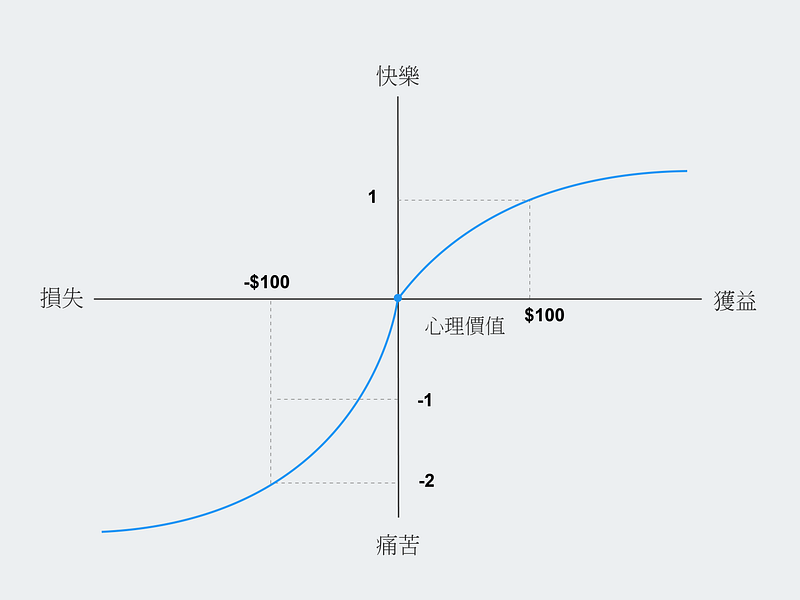

損失迴避(英語:Loss aversion),又稱損失厭惡,指人們面對同樣數量的利得與損失時,認為損失更加令他們難以忍受。損失帶來的負效用為利得正效用的2至2.5倍。

也就是反面、負面的概念,總能佔據人類判斷的主導權,我們會因此做出更為激進的行為反應。

為此,若要減輕壓力,在設定目標與任務時的語言,盡量選擇正面的語句,也能相對減輕壓力。

例如:

「不要每天浪費時間滑手機」👉 相對改成:「晚上偶爾享受運動的樂趣」「少吃油炸食物」👉 改成:「多吃水果蔬菜」

這兩組例子最終都會達到類似的效果,但前者是避免壞事、後者是促進好事。 當我們用「正向促進」的語氣來設定目標,心理壓力會變小,也更容易持續實踐。