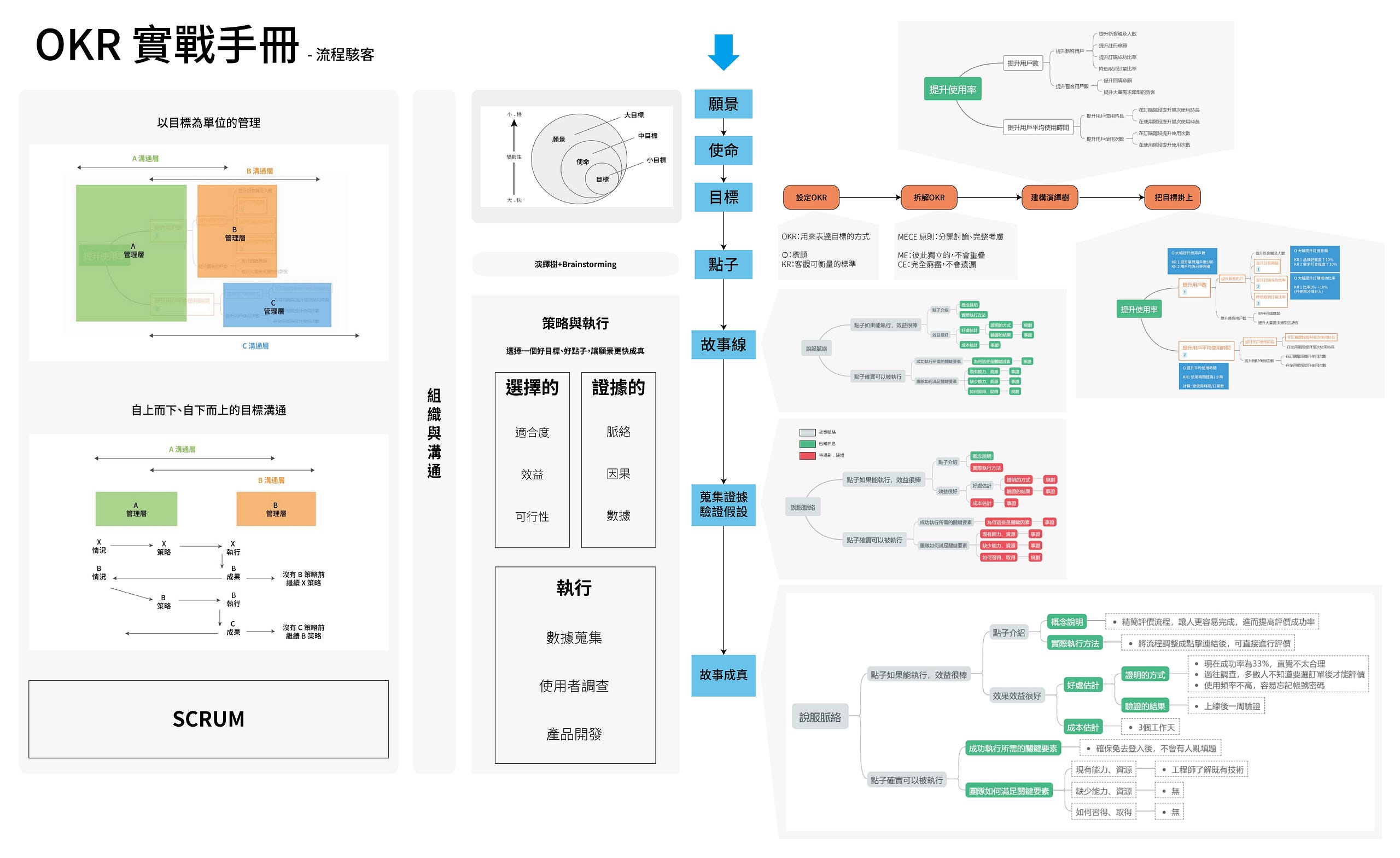

綜合運用、落地執行

再怎麼有策略、有目標的規劃,最後還是要執行才會產生效益,這篇要說明的就是我們如何把模糊的點子,變成更具體的行動!

當我們已經能有條有理的說明要蒐集什麼、實驗什麼後,就要開始用行動來達到目標了!

.目標如何再次被展開 ?

.點子如何決定 ?

.團隊協作上需要注意的事 ?

這一篇,會以我最近做的實際案子為例,說明任務會如何發展、執行!

行動始於目標

背景是這樣的:

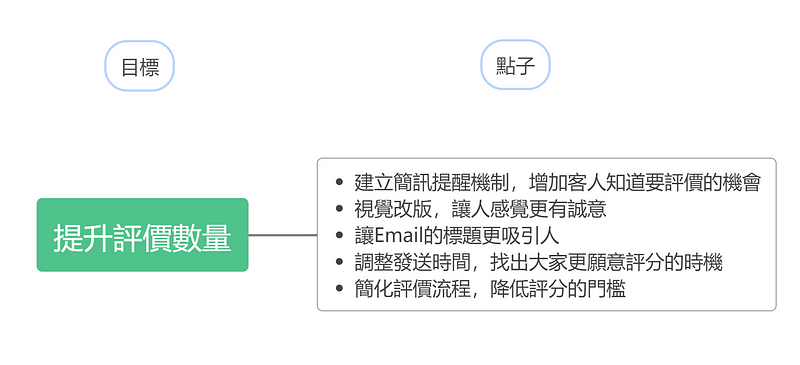

來自用戶對公司產品的評分,我們較能掌握的都是透過Email。而會評分數量卻只占總使用量的 2%,讓公司難以確定各類產品的狀況與評價,也就難以持續追蹤、改善產品,因此我們設定了一組OKR

O:大幅提升評價數量

KR:評價總數達到總使用數的 10%

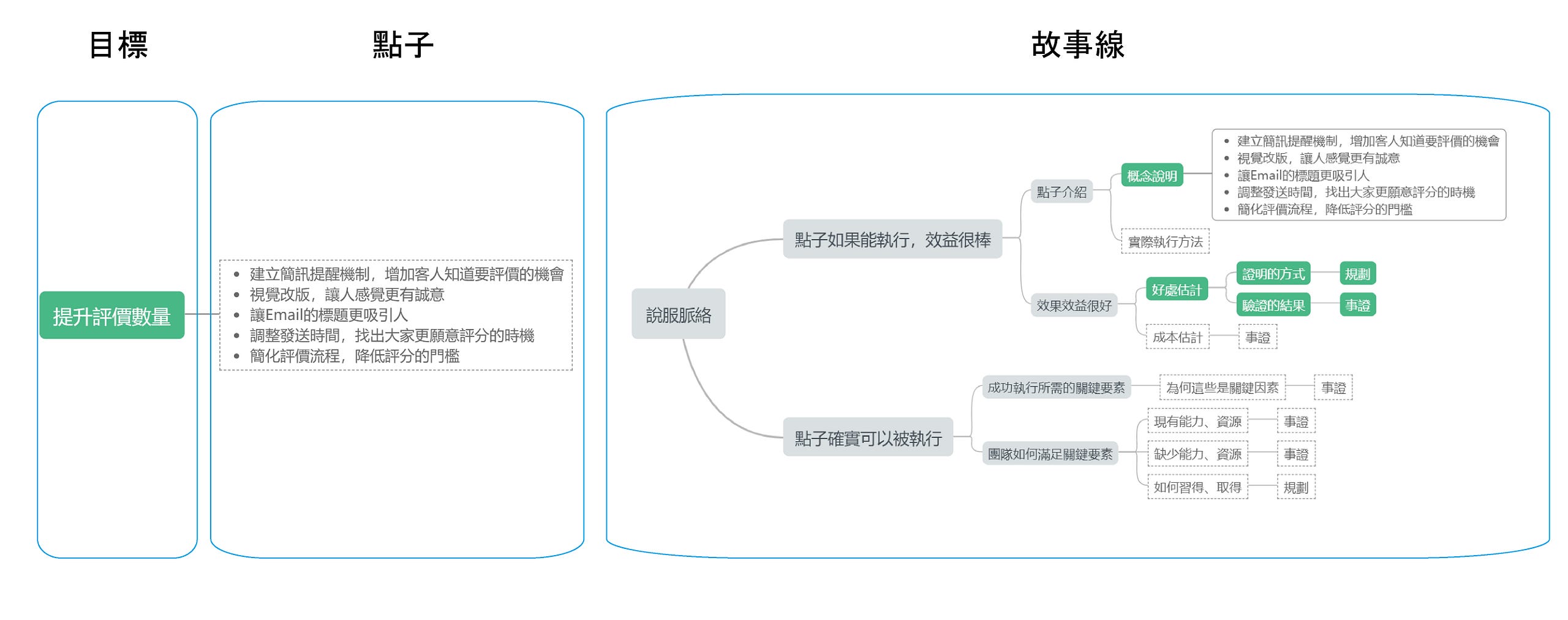

針對這個目標,故事線是這樣演進的:

首先,一開始只由我一人發想點子,並從超過50個點子中,選出了我覺得可能較有影響力、適合早期實踐的項目,包含以下這些項目

上面的每個點子,都是只有一句話,沒有過多的描述、成本效益評估、配套、時程表,這就是點子最初期的樣貌。

而這些不同的點子,未來也將發展成不同的故事線,因此,在決定要推進哪個點子以前,首先要做的,是完善故事線中「效益」評估的部分。

評估點子

因為過往從沒做過類似的事,公司人員都缺乏相關經驗,目前急需找到「足夠支持點子的證據」,讓我們有足夠的理由去完善故事、執行專案。

在前面章節曾提到,我們應該優先去驗證「影響力大」的項目,而影響力又可分成「可操作空間」、「槓桿度」。

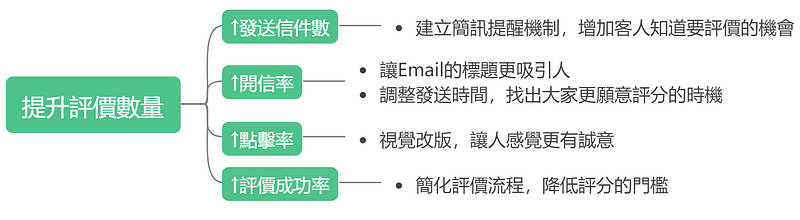

為了更細緻地區別哪一個「可操作空間」更大,我將「給予評價」拆解得更細緻。OKR從原本的「↑評價總數」用演繹樹展開成四個不同的階段,接著根據每個點子最有影響力的部分,將點子歸入演繹樹枝中:

接著問題就來了,請問哪一個「可操作空間」更大呢 ?

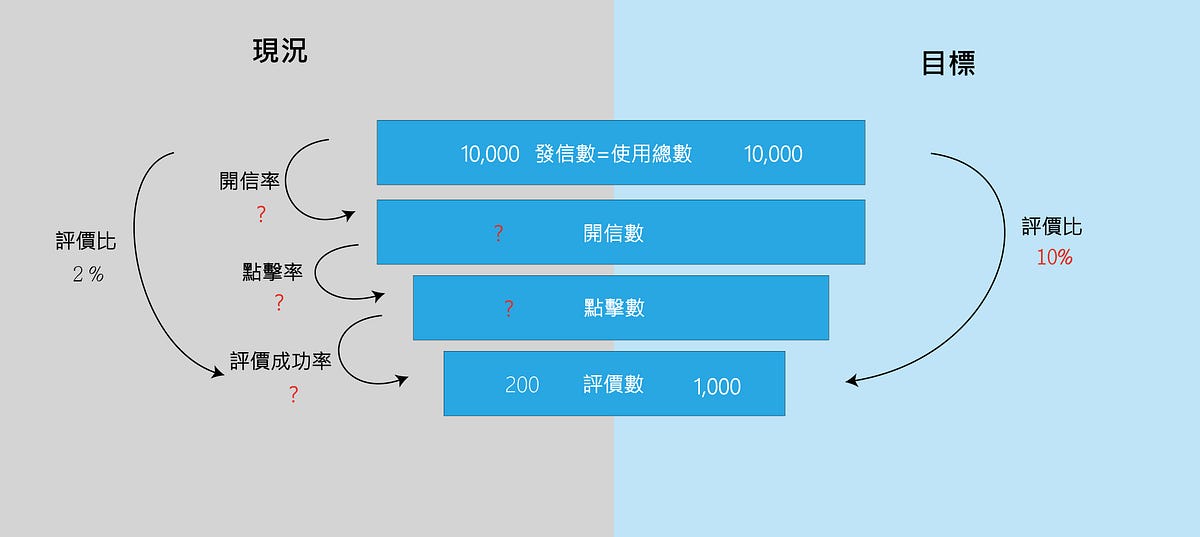

要知道可操作空間,就要知道「現況→極限」之間的差距,而這些數字目前是未知的,所以若要選一個更好的點子來執行,第一件要做的事,就是獲取「現況」、推估「極限」這兩類的數字。

幸運的是,我們公司是有累積現況的數據,只是因為從來沒整理,並不確定資料的格式、獲取的方式、能怎麼整理等等。

所以我們列了一些Story,以便能繼續推進案子。

- Story

身為一個PM,我希望更好地選擇有影響力的點子,所以需要獲取漏斗中的數據 - Criteria:

- 獲取發送信件數、開信數、點擊數、評價數的據近3個月的資料

- 以"日"為單位,做成比率的折線圖

蒐集證據,支持故事

從這裡開始,不論是數據、產品功能都將開始有初步的協作,為了能清楚的展示現況給主管、同事,以及作為OKR負責人的自己,我都會建議先開啟一個版面,讓所有資訊更容易彙整,並視情況展示各類細節給不同的人。

(為了簡化我們這次的故事,會簡單以基本的圖像輔助說明)

下一步,則是找到可以提供數據的人,並清楚定義需要的項目,接下來就是很務實的協作了,召開會議、說明進展、需要什麼樣的協助來達到目標。

過程中,當然也發生了一些小插曲,例如目前資料只有儲存一個月,因此沒辦法達到原本3個月的維度;由於數據量過小,跑折線圖也沒有意義;資料包含公司內部測試的紀錄需要排除。

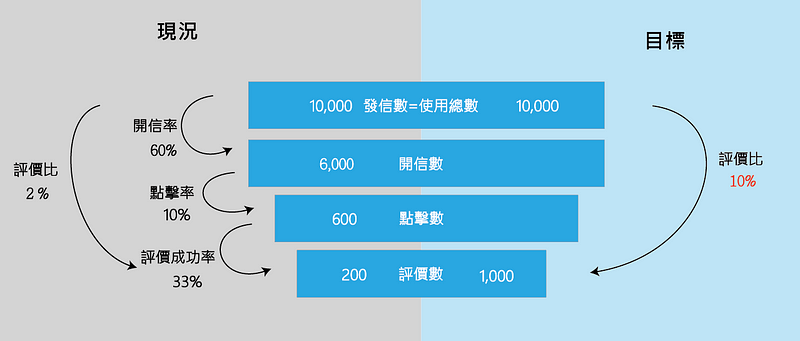

最後,經歷包含獲取權限、下載信件發送紀錄、清理資料、計算數字、圖像化等過程,最終得到了我們想要的各項數據。

選擇方案

有了現況的事實,故事線上的證據就更完整了,接著就要根據事實、經驗進行評估,決定哪個階段的點子更值得一試。

首先是「發送信件數量」,因為我們公司原本就會寄送較多信件給客戶,為了不讓大家覺得被騷擾,我們排除了增加信件的方向。

再來是「開信率」,根據過往行銷數據顯示,即便加上了各種獎勵機制、標題變換,開信率最高也只有65%,從「現況→極限」的可操作空間來看,幾乎就只有「60%→65%」的空間,因此也排除了提高開信率的方向。

但後面兩個數字的可操作性就有了!

「點擊率」代表只有10%左右的用戶,在打開了信件後會想評分,而過去活動促銷點擊率,最高曾達到50%,代表如果我們願意投入較高的成本,很可能就能達到目標數字,也就是可操作空間為「10%→50%」。

「評價成功率」則展示了想評價的用戶,只有33%的人能真正完成。而已經有意願評分但最後卻沒能成功人有66%,這個數字我們覺得很不合理。

所以在這個階段,我們透過掌握一些數字,初步有個結論:

「點擊率」、「評價成功率」類型的點子,更有助於我們達到目標。

分析細節與點子討論

接著就是把之前想到的點子,配上初步的小結進行更細部的討論。

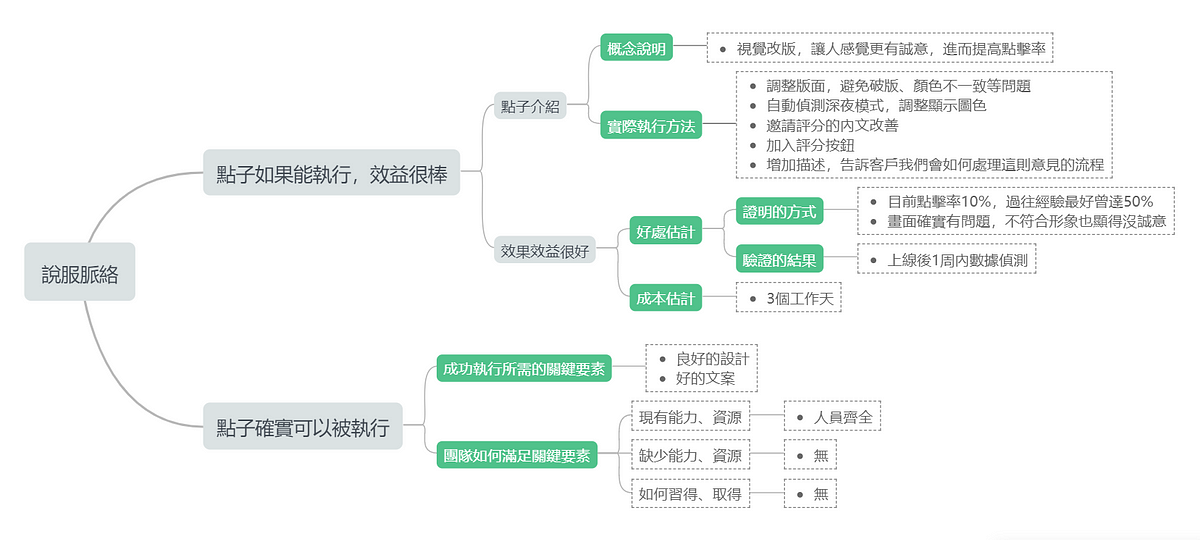

點擊率的故事線

首先是點擊率,我們認為影響點擊率的是大家評價的意願,於是我們打開了現在的信件,找到一些會降低評價意願的項目,包含了

- 信件內的破版

- 草率、看起來不太有誠意的評價邀請內文

- 直接放上「 https:// ****」連結,並沒有任何美化與修飾

上述這些,都讓評價者感覺到我們並不重視這封信件,因此,在與設計人員討論後,我們重新定調了信件的樣貌,包含

- 調整版面,避免破版、顏色不一致等問題

- 自動偵測深色模式,調整顯示圖色

- 內文改善

- 加入Call to action按鈕

- 增加描述,告訴客戶我們會如何處理這則意見的方式

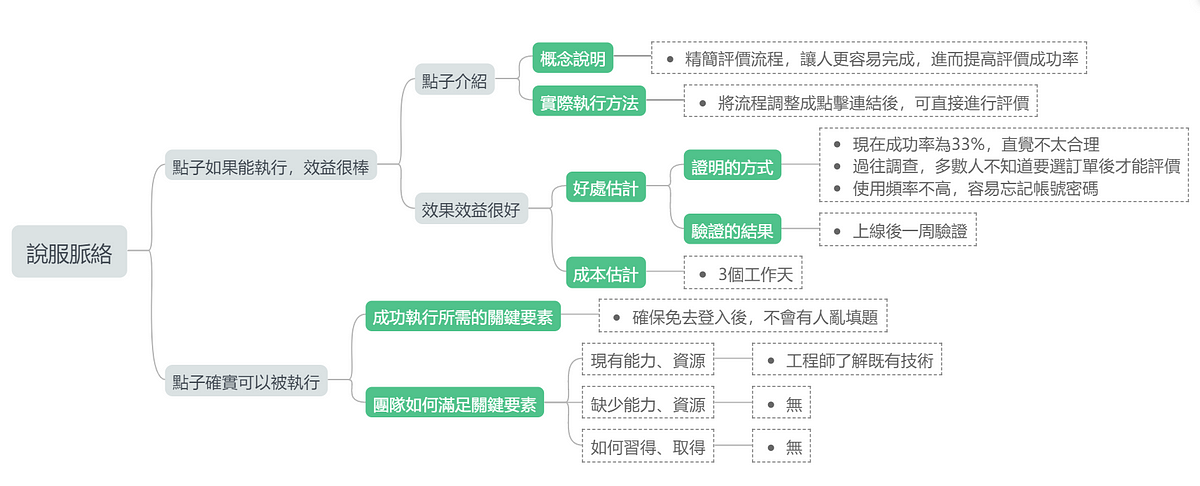

評價成功率的故事線

我們重新回顧了評分的整個過程,發現到原本的流程非常長,流程如下

- 點擊連結>登入>點選訂單>點選我要評價>評價

我們猜測,大家很容易忘記登入帳密,也不知道要點選訂單後再進行評價。因此,在與網頁開發人員討論後,決定將流程縮短至最短,透過技術手段,來達獲得一樣的評價的效果。新流程如下:

- 點擊連結>評價

回到說服的脈絡

除了分析以外,我們最後還是要回到故事線的描述,「為何認為做這件事有幫助、有什麼證據、成本的評估」

最後,考量到點子執行都還算容易,並且也有基本證據支持這些方案的是有潛力、有可操作空間的。因此,在寫完基本故事線後,就會再次回到很實地的撰寫Story、執行任務的階段。

(把要改的項目列出來>交付人員>執行>偵測數據>回填到故事線…)

執行,並持續成長

開始執行方案後,就會接軌關於專案管理的範疇,執行過程包含組織團隊、分配角色、設定期間、目標、定義要完成的項目、持續追蹤與討論。

接著,不斷進行執行衝刺、測試、調查、改版等,來得到更多證據與經驗,在此同時,我們也會不斷細化、聚合演繹樹上的OKR,來達到設的目標。

執行的過程,也要持續檢討兩件事,來確保我們在正在通往目標的道路

- 如何更有效率地完成我們定義的項目

- 如何讓這些項目更有助於目標的達成

關於專案管理的內容,可以參考:

小節

上面的故事,已經很接近真實的執行階段了,當然也會有一些重點原則,這裡想跟大家再次強調SCRUM中的經驗主義與調適性。

關於經驗主義,想提醒大家「盡量不要在沒有事實、經驗作為基礎的情況下,太早下結論、太過延伸我們的假設」,當我們有太多未知的事情時,應該要優先去獲取相關的經驗,才不會浪費時間在不會產生效益的事情上。

像是我們不會剛想到點子,就把它想得很完整、確認可行性等,前面提到的那些概念,真的就是一開始的狀態,沒有更多的思考、配套、執行方式、效果與風險的評估,我們會優先想辦法確認它對目標會有幫助。

再者是調適方面,我們會「持續改變目標的細緻程度、描述方法,為了更好的取得共識、保持專注。」

例如,這次從「提高評價數量」到「區分階段性」,是在OKR的一開始不會有的,會根據點子發想的狀況、我們的經驗、事實現況有所不同,在必要的時候調整OKR、調整我們應該關注的東西,這也是一種調適性的展現。

接著,也不要「過度擴大專案範圍,盡可能精簡人力」

不論我們擁有多少資源,精準地把資源花在該花的事情上,永遠是重要的,從點子發想到決定要做什麼事,一開始基本上都由我單獨完成,頂多跟主管匯報想法,但並不會馬上勞師動眾把大家都找進來,畢竟思考、溝通都是需要成本的,人多,未必能辦好事。

最後是「保持彈性」。

我們很容易太過專注「想做的事」而不是「想達到的目標」。

就上面的例子而言,專注做事的人,會持續想辦法改變信件樣式、提供獎勵機制、精簡流程…等等,這些雖然都有機會達成目標,但也可能是因為我們的客戶更願意在使用的當下就現場評分,而不是在事後用Email評分。

每改變一次目標的架構、分析與管理方式,都有可能讓我們更接近目標,把目標的層次拉高,才不會讓我們迷失在埋頭苦幹的過程中。

後記

OKR目標、SCRUM組織與產出方法的結合到此告一個段落了,當然實際的執行狀況會比例子描述複雜許多,例如,之前提到的評估方式,如果只從槓桿、可操作性來看,產品可能會失去平衡。

再者,演繹樹的架構千變萬化,每一種變化都可能會產出新的策略、新分析模式。而數據的蒐集、測試,也會根據案子的大小有所不同,這些都要實際執行與體驗才會熟能生巧。

同時,包含財務、營運等有充分SOP的項目,其實並不適用這些工作法,這之後也會再推出其他系列,和大家分享如何良好營運例行項目。